横沢電鉄の車両史・形式解説

1. 1960’s 初期私鉄の興り

2. 1970’s 藤関線の開業

3. 1980’s 輸送力の増強と香坂線の開業

4. 1990’s 旧型車の置き換え開始

5. 00’s~ 現在に至るまで

1. 1960’s 初期私鉄の興り

2. 1970’s 藤関線の開業

3. 1980’s 輸送力の増強と香坂線の開業

4. 1990’s 旧型車の置き換え開始

5. 00’s~ 現在に至るまで

1960年代は小さな私鉄が数多く興った時代で、横沢線の前身となる路線もこのとき開業した。江那浜鉄道(開業翌年、藤関鉄道に改称)、北村急行の2社はのちに合併し横沢電鉄となり、戸島川鉄道の一部路線は買収によって横沢電鉄の路線となった。江那浜100形と戸島川100形は軽便、軌道線寄りの小さな車体で、藤関200形と北村急行100形は長距離走行を意識した大型車体であった。鋼製の車体は高湿の環境では腐食が激しく、30~40年でいずれも引退した。

江那浜100形として登場。江那~関川のローカル運用として。小柄な車体。

元戸島川100形、1978年に600形に改番。小柄な車体。

藤関200形として登場。延伸開業部分の南関川~双子山用として。

元北村急行100形。1970年に300形に改番。1980年代の栗宮線改軌、御ヶ崎延伸に伴い、2000形と入れ替わる形で全車標準軌に改軌される。

1975年に藤沢~南関川を結ぶ藤関線が開業。私鉄単独で地上地下連絡を果たした。藤関線は技術上の制約から標準軌で建設され、南関川~喜多夢良については既存の狭軌線路を残して標準軌線を敷設(複々線化)することとなった。デキ740形、試験車900形、1000形が標準軌線用として登場した。

特急型。藤関線開業に先駆けて狭軌で登場しているが後年標準軌に乗せ替えられた。3000形の登場によって陳腐化し、1990年頃通勤化改造された。

初代藤関線用後補機。デキ200形の登場で本来の役割を終えたが、新車搬入や故障車牽引用として現在も車籍を残している。

試作車。1mを超える幅の前面貫通扉が何よりの特徴である。藤関線開業にあたり各種試験走行に供されたのち、旅客化された。4編成の製造。横沢電鉄初の20m車。

藤関線開業、南関川~北双子山複々線化に伴い登場。900形の大型貫通扉は1000形では採用されなかった。約40年にわたって活躍したが、6000形の登場によって900形とともに置き換えられる。

横沢線の旅客需要は増加の一途をたどり、輸送力不足に陥る。1980年、1000形をマイナーチェンジした1200形が登場。1982年には狭軌線用に2000形を投入。また1985年には喜多夢良開発鉄道香坂線がの全線開業があり、横沢線と乗り入れが開始される。この乗り入れ用に2500形を投入。また13年ぶりに特急型を投入。

広軌線の輸送力増強のために登場。基本設計は1000形に準じるが、制御装置を界磁チョッパ制御に変更。横沢車で初の採用となった。

久々に狭軌線に投入された新車。輸送力の純増と、300形を広軌線へ押し出す形で開業初期の車両の置き換えも果たした。1200形に引き続き界磁チョッパ制御を採用。

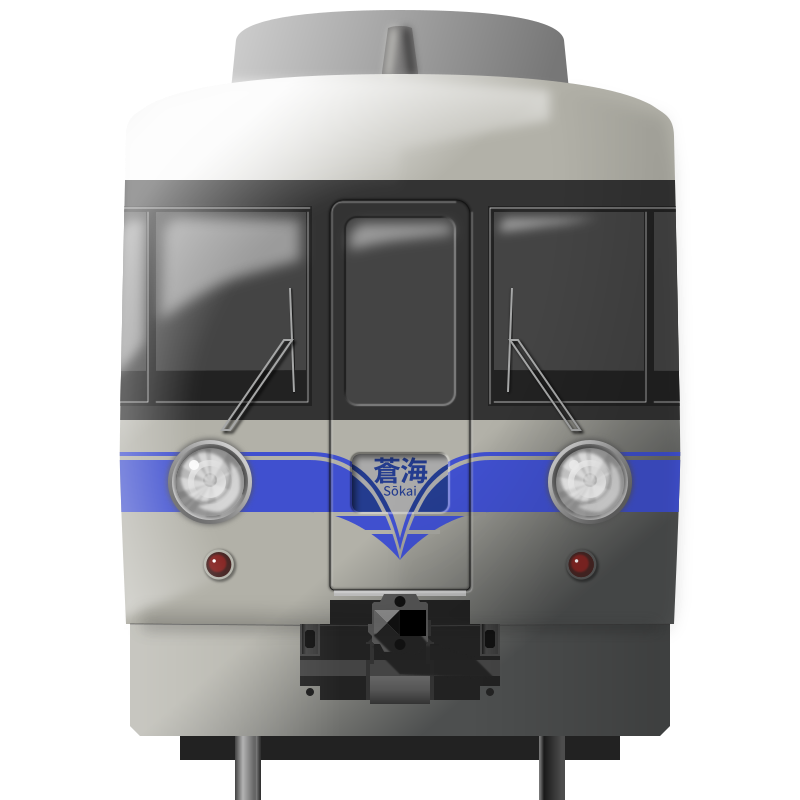

特急専用車。通勤車に先んじて車体にステンレスを採用。前面のみ鋼製。当初前面は銀色に塗装されていたが後年になって白色に変更されている。特急「蒼海」に充当。

香坂線乗入れのために登場。香坂線の車両限界に合わせて裾絞りはなし。2000形に貫通扉を設けたような前面。

通勤輸送を支えていた開業時からの車両が早くも交換時期を迎える。鋼製の車両は高湿の環境では腐食が著しかった。また小型車である100形、600形は他の車に比べて輸送力が見劣りしていた。旧型車の置き換えを目的として試作車的に4000形が、量産車として5000形が投入された。新たな車体材質の採用、急進するパワーエレクトロニクス技術など多数の新機軸を搭載し、メンテナンス性・経済性・輸送力が向上した。

制御装置にGTO-VVVF、その他ワンハンドルマスコン、LED式行先表示、案内装置など多数の新機軸を採用。車体材質はステンレス。

登場年:1990年

製造年:1990年

編成:6両

| デハ4200 | デハ4100 | サハ4250 | デハ4000 | サハ4150 | クハ4050 |

| ◇ | ◇ | ◇ | |||

| Mc | M | T | M | T | Tc |

| 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |

| ←御ヶ崎・香坂 | 藤沢→ | ||||

製造数:6両

線区:横沢電鉄線 メトロ香坂線

車長:20m

車幅:2800mm

車体材質:オールステンレス製

ドア:両開き4扉、戸袋窓無

集電装置:菱形パンタグラフ

冷房装置:

行先表示:3色LED式

シート:ロングシート

電気方式:架線直流1500V

主電動機:三相交流かご形電動機

制御方式:GTO素子VVVFインバータ制御

MT比:1:1

最高速度:100km/h(運転最高速)120km/h(設計最高速)

▲一、二次車(左)、三次車(右)

旧型車置き換え用の量産形式。FRP製の白い顔が特徴。1992年から2004年まで12年間の増備で5形式を淘汰し、横沢電鉄の車両で最多両数を誇る形式となった。狭軌線用は5500形とも呼ばれる。

大体3つの製造時期に分けられ、一次車から三次車として区分される。

・一次車(1992年~94年) 小型車である100形、600形を置き換えたほか、所橋車庫線開業用、双子山~喜多夢良複々線化用としても製造された。同時期に製造された香坂線のK200形はほぼ同じ機器構成をとっている。

・二次車(1995~99年) 200形、500形を置き換え。浜上線開業用に2両編成が登場した。インバータ素子がGTOからIGBTに変更。

・三次車(2001~04年) 300形を置き換え。車体材質がステンレスからアルミに変更。側面のスタイルが一新され、それに合わせて前面デザインも改められた。パンタグラフがシングルアームに変更。三次車のみ標準軌車のみの製造。

登場年:1995年

製造年:1995~1997年(一次車) 1999~2000年(二次車) 2004~06年(三次車)

引退年:

編成:2両(併結可) 4両(併結可) 6両

| 標準軌6両編成 編成図 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| デハ5200 | デハ5100 | サハ5250 | デハ5000 | サハ5150 | クハ5050 |

| ◇ | ◇ | ◇ | |||

| Mc | M | T | M | T | Tc |

| 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |

| ←御ヶ崎・香坂 | 藤沢→ | ||||

| 標準軌4両編成 編成図 | |||

|---|---|---|---|

| クハ5450 | デハ5400 | デハ5300 | クハ5350 |

| ◇ | ◇ | ||

| Tc | M | M | Tc |

| 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |

| ←御ヶ崎 | 南関川→ | ||

| 標準軌2両編成 編成図 | |

|---|---|

| デハ5800 | クハ5850 |

| ◇ | |

| Mc | Tc |

| 2号車 | 1号車 |

| ←鶴浜 | 横瀬・南関川→ |

| 狭軌6両編成 編成図 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| クハ5750 | デハ5700 | デハ5600 | サハ5650 | デハ5500 | クハ5550 |

| ◇ | ◇ | ◇ | |||

| Tc | M | M | T | M | Tc |

| 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |

| ←西双子山・山中線 | 関川・喜多夢良→ | ||||

線区:横沢電鉄線 山中鉄道線 メトロ香坂線

車長:20m

車幅:2800mm

車体材質:ステンレス製(一、二次車)アルミ製(三次車以降)

ドア:両開き4扉、戸袋窓無

集電装置:菱形パンタグラフ(一、二次車)シングルアーム型パンタグラフ(三次車)(編成当り2台)

冷房装置:集約式、1台/両

冷房性能:kcal/h/両

行先表示:幕式(種別、行先別)

シート:ロングシート

電気方式:架線直流1500V

主電動機:三相交流かご形電動機

制御方式:GTO素子(一、二次車)IGBT素子(三次車以降)VVVFインバータ制御

ブレーキ:

MT比:1:1

最高速度:km/h(運転最高速)km/h(設計最高速)

加速度:km/h/s

減速度:km/h/s(常用最大)km/h/s(非常)

藤関線用後補機デキ740形の置き換えのために登場。

老朽化の進んだ900形、1000形置き換えのために登場。車体材質はアルミで5000形3次車と変わらないが、車両メーカーのモジュール工法が採用された。方向幕にはフルカラーLEDを採用、横沢車で初。

登場年:2013年

製造年:2013~2015年

編成:6両

| デハ6200 | デハ6100 | サハ6250 | デハ6000 | サハ6150 | クハ6050 |

| > | > | ||||

| Mc | M | T | M | T | Tc |

| 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 |

| ←御ヶ崎・香坂 | 藤沢→ | ||||

線区:横沢電鉄線 メトロ香坂線

車長:20m

車幅:2800mm

車体材質:アルミ製

ドア:両開き4扉、戸袋窓無

集電装置:シングルアームパンタグラフ

冷房装置:集約式、1台/両

行先表示:フルカラーLED式

シート:ロングシート

電気方式:架線直流1500V

主電動機:三相交流かご形電動機

制御方式:IGBT素子VVVFインバータ制御

MT比:1:1

最高速度:100km/h(運転最高速)120km/h(設計最高速)

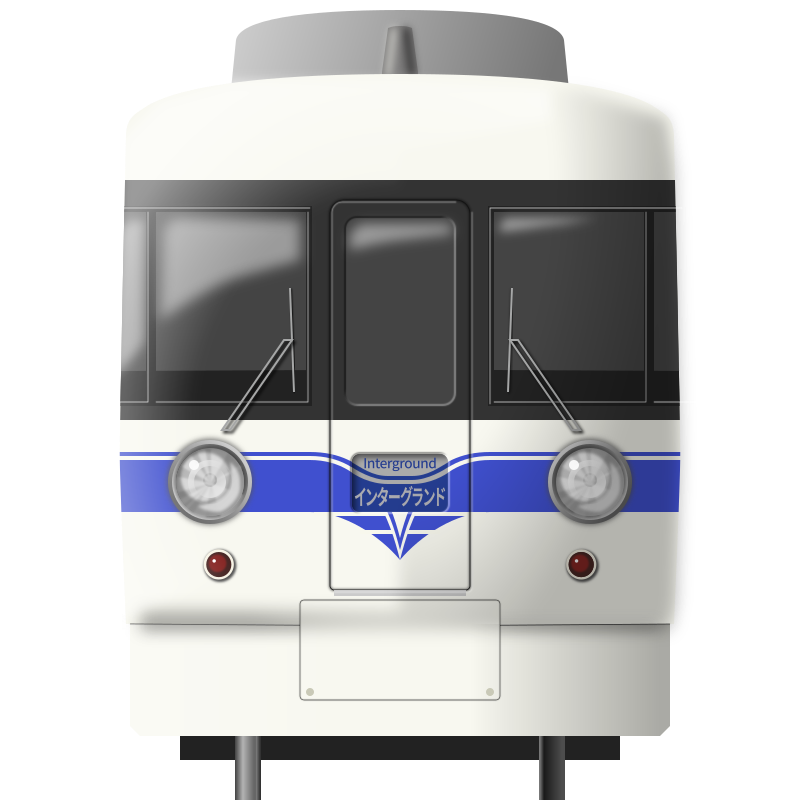

3000形に代わる特急電車として登場した。藤関線の増発ができない問題を解決するために、3両編成+3両編成の併結ができる仕様とした。鶴浜始発の「蒼海」、喜多夢良始発の「インターグランド」を1本の列車として運行し、両特急列車の毎時運行を可能にした。「リミナルミナ」の愛称が付けられている。

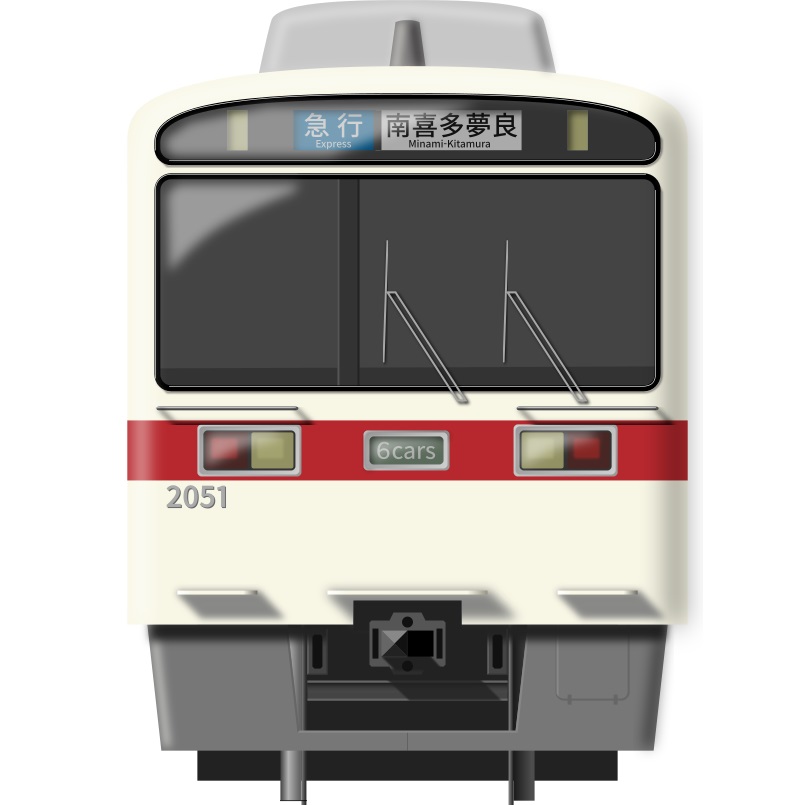

登場から40年が経過した2000形を置き換えるため狭軌線に登場した。帯色は従来の茜色からやや明るめになり、将来のホームドア設置に備え車体上部に配された。