【OER3000プラグインを作る①】前面図を描く

この記事はフリーウェアの3D鉄道シミュレーター「RailsimⅡ」のプラグインの制作過程を記録に残そうというシリーズ。

小田急3000形を例にとって、制作のポイントを掲載する。おそらくかなりの記事量になる予定。

ほぼ自分用のメモですが、他の方の手助けになれば幸いです。

前提として、私の方法は我流でありスタンダードではないこと、前回の車両プラグイン制作は3年前の2022年で、やり方を思い出しながらの作業であることをご承知おきください。

寸法を把握する

記事のタイトルにあるように、まずは前面図を作る。設計図等の図面があるのが一番だが入手できない場合はどうにかして主要な部分の寸法を得るのが重要である。

wikipediaの情報より、車体幅は2,786mm、全幅は2,866mmとある。

床面高さも前面図制作の助けになる。「床面の高さはそれまでの車両より30mm低く設定」とある。しかし2000形や1000形の床面高さは不明。確実な記述があるのが8000形の115cmで、それ以降床面が低くなったという情報がないので、115 – 3cmで112cm?

全高4,120 mmとあるが全高はクーラーや屋根上機器を含むので屋根の高さには全く参考にならない。日車のページでは車体寸法が19500×2786×3635mmとなっている。この3635はwikiには載っていない。どこからどこまでの高さ?

連結器中心の高さはおそらく国鉄と同じとみられるのでレール面から880mm。

以上の情報から、自前で撮影した正面写真をサイズ調整する。使用ソフトはフリーのベクターイラストソフトinkscape。

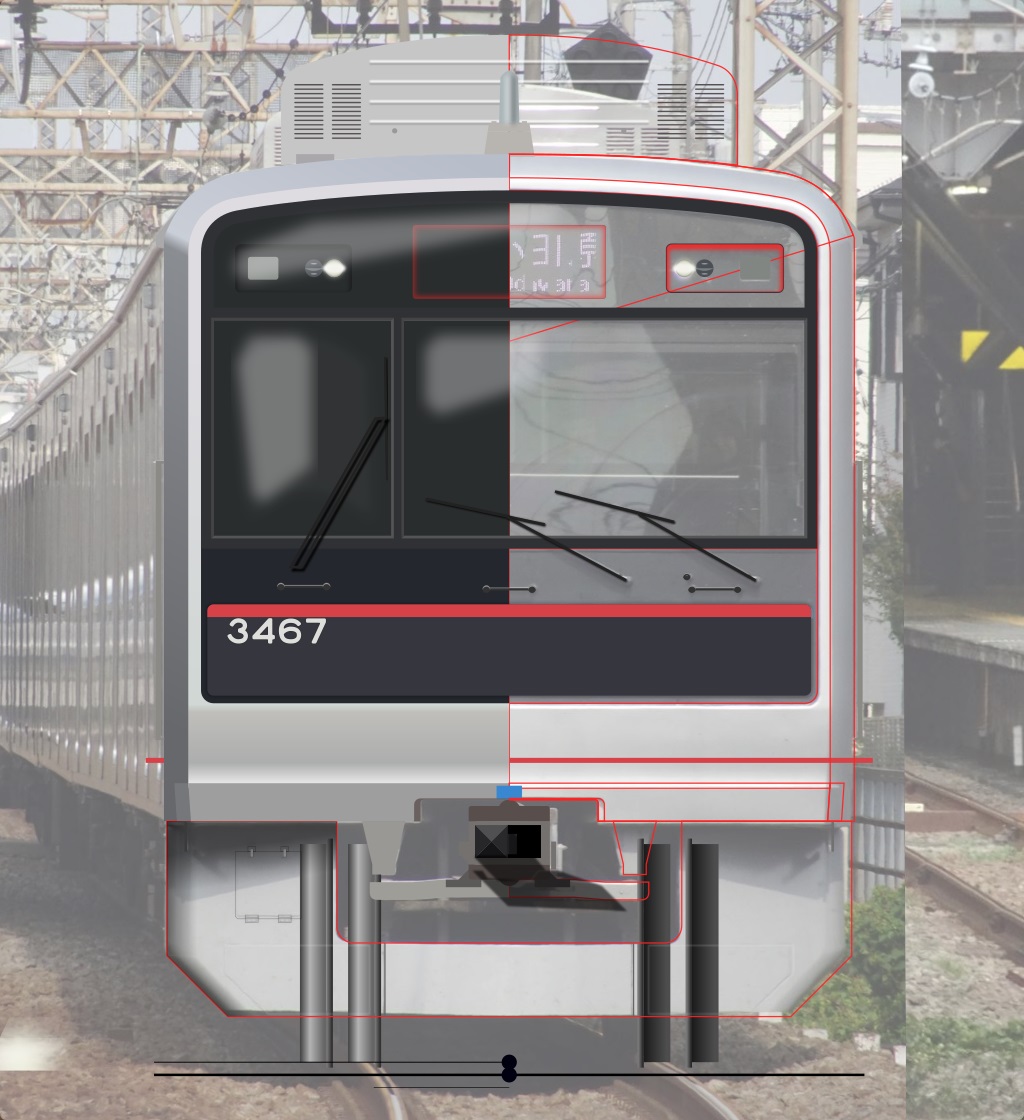

▲上記の寸法を参考に、inkscapeでの1pxを1cmと見立ててサイズ調整している。一枚だけよりも複数枚重ね合わせて位置を割り出すとなんとなく安心できる

さらに側面図もできれば作成する。前回制作した大阪市営70系は地下鉄のため側面資料が少なかったが、小田急3000形は資料が充実している。

側面で明らかとなっている寸法は側面ドア幅1.300mm、ドア高さ1,870mm、連結面間隔20m、軸距2100mm、車輪直径860mm(wikiより)。さらに側扉間3.520mmとの情報がある。

これらの寸法から前面図と同様のことを行う。

すると、前面と側面でサイズが合わない。明らかに前面のほうが屋根が高い。側面の方がおそらく正しいであろうと踏んで前面を側面に合わせて縮小する。

雨樋と乗務員ドアの手すりが車体幅2,786mmのラインにピッタリと合った。ということは車体幅は側板までの幅ではなくて雨樋や戸閉灯を含んだ幅なのか?では全幅2,866 mmは一体何??

よくわからないが、全幅以外はこれで矛盾なく収まるため、これでOKとし、実際に描画に入る。

▲赤線が写真をトレースした線。色を付けたり陰影を描くのは私の趣味であり線画があれば十分である

最終的に出来上がった前面図が下の画像。リニューアル車から作ろうと思っているので、とりあえずこの仕様だけ作成した。

これをもとに3Dモデルを作っていく。

最後に、当たり前のことだが、一つだけ注意書き。

自分で撮影した画像を使用することが一番ですが、ネット上には車両製作に大いに参考になる画像がたくさんあります。現存しない車両ならネットの画像は貴重な資料です。しかし他の人の画像は寸法の把握や図面作成のための使用に留め、表(不特定多数)に出さないようにしましょう。テクスチャに使うなどもってのほかです。

一般的に鉄道車両自体には「著作権はない」とされています(企業法務ナビ)が、鉄道写真には撮影者の著作権が認められます。サイドビューのような画像であっても同様です。

制作途中の経過をSNSに上げたりする場合であっても100%自分で描いたか撮ったかしたものだけにし、著作権侵害しないよう配慮が必要です。

別の話ですが、車両に貼ってある企業ロゴ等は企業に権利があり、これを載せるのは限りなく黒に近いことは把握しておくべきです。少なくとも企業に迷惑がかからないようにしましょう

次回に続きます。

カテゴリ:Inkscape